段違いを構成する部材について規格や基準などを説明

作成日:2020年11月20日(令和2年)

最終更新日:2025年4月3日(令和7年)

1.はじめに

2重天井(吊り天井)を形成する際、梁などとの干渉を避けるために躯体から逃げたり、造作として室内の中央部の天井を周囲よりも高くしたり、間接照明を設けるために段差を設けたりと、同一天井内に段違い・レベル差を設ける場合があります。この高さの異なる天井を繋ぐ鉛直面を下がり壁と呼びます。

軽量鉄骨を用いた下がり壁下地の仕様としては、標準詳細図に記載されているように天井下地で形成する場合と、間仕切壁下地(スタッド,ランナー)で形成する場合があります。

ここでは、天井下地を用いた仕様についてご紹介します。

2.下がり壁・下がり天井の構成例

在来天井には、野縁方向と野縁受け方向という2つの方向があり、下がり壁・下がり天井下地も組み方が異なります。

なお、標準詳細図をはじめとした一般的な図では、部材の接合方法が「溶接」となっていますが、ここではビス固定としています。

下がり壁下地の共通事項は以下の通りです。

・斜め補強は、@2700程度に入れる

・斜め補強材は、野縁受けと同材、又は山形鋼(L-30x30x3と同等以上の部材)程度を使用する

(ここでは、野縁受けと同材(CC-19)を使用)

・上下の天井を吊るす吊りボルトは、壁用野縁受けから150mm以内に設ける

野縁受け方向

ここでは、標準詳細図に描かれているタイプ(A)と当社製品を使ったタイプ(B)、斜めタイプ(C)の3種類をご紹介します。

タイプA

標準詳細図では、出隅部に見切り取付用の下地として角パイプ(□-19x19x1.6t)を取り付けています。無溶接固定の場合、リップ部分(内法10.8mm)にビス固定します。

タイプB

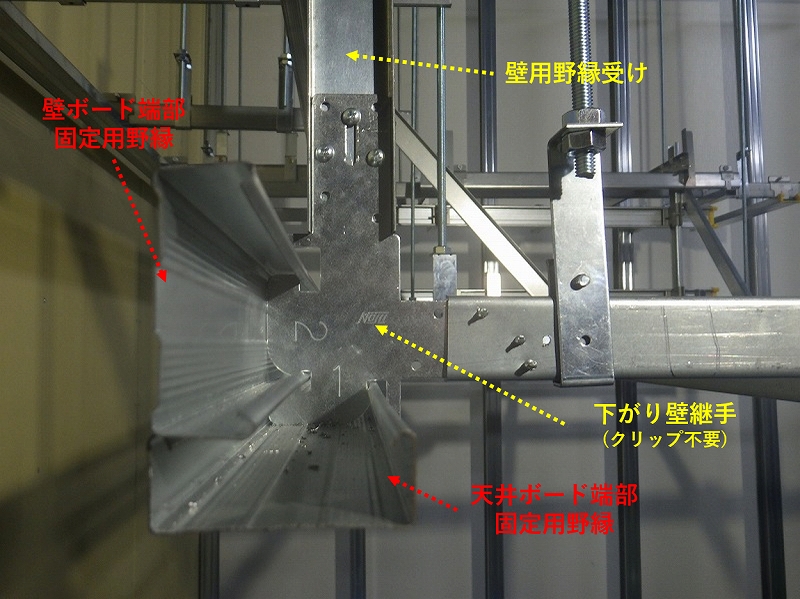

出隅部に【下がり壁継手(90°)】を使用した場合です。下がり壁継手(90°)は、角部において角パイプの代わりにW野縁を固定する金具です。野縁を留めるクリップが不要になります。(※CC-25には使用できません。)

下がり壁継手(90°)には、ルーズホールが設けてあるため、仮止め後の微調整が可能です。

タイプC

下がり壁を斜めにした場合です。斜めは標準詳細図に記載されていません。個別の詳細仕様は、監理者と事前にご協議のうえでご判断下さい。ここでは、出隅部に当社の『下がり壁継手(フリー)』を使用しています。

野縁方向

ここでは、天井の追加野縁受けの固定に、Gサポートを使用し、壁の野縁受けの固定には、事前に仮組みできるクロスクリップを使用しています。また、見切り取付用の部材として、□-19x19x1.6tをビスで固定しています。

3.まとめ

下がり壁・下がり天井の下地構成を方向別にご紹介しました。ここでご紹介した内容は一例になります。特定天井に該当する場合には、上下の天井の縁を切り、一定のクリアランスを設ける必要があります。現場の状況に合わせて適切な仕様をご選択ください。

参考図書:1)建築工事標準詳細図,国土交通省

※当ページに関する内容で生じた障害には一切の責任を負いません。ご不明点がある場合、監理者と事前にご協議下さい。